La médiation, vous en entendez parler. A mi-chemin entre le droit, que justifient des professionnels conservateurs des règles au demeurant fluctuantes, la morale, qui masque les biais cognitifs des représentations confessionnelles, et les normalisation psychosociologiques qui malmènent les individualités, les médiations traditionnelles sont médiatisées avec la détermination de préserver un modèle de pensée fondé sur la “gestion des conflits”. Ce mélange n’est pas hétéroclite : il justifie l’ensemble des biais cognitifs qui façonnent un modèle de pensée promoteur des rapports d’allégeance et de “servitude volontaire”. Mais il existe une autre forme de médiation, professionnelle celle-là, fondée sur l’ingénierie systémique relationnelle® qui initie la qualité relationnelle. Or, désormais, des découvertes multiples en sciences (mathématiques, géométrie, neurosciences) valident cette approche opérationnelle déjà déployée dans de multiples organisations en France et en francophonie.

Une démonstration neuroscientifique et ajustative

Quand les neurosciences rencontrent l’ingénierie de la pensée humaine, elles confirment ce que la médiation professionnelle expérimente chaque jour : la pensée humaine ne se contente pas de juger, elle ajuste. Et c’est dans cet ajustement que réside le véritable moteur de la qualité relationnelle, de la décision, et de la liberté.

Une étude de 2025 menée par Yanagisawa, Abe et leurs collègues (Université de Kobe) nous en offre une illustration remarquable. Publiée dans PNAS, cette recherche de pointe en IRMf montre que les personnes optimistes partagent des schémas neuronaux similaires lorsqu’elles imaginent leur avenir. À l’inverse, les individus moins optimistes présentent des activations cérébrales plus idiosyncratiques, c’est-à-dire plus singulières, fragmentées et divergentes.

Ce phénomène, appelé principe d’Anna Karénine en hommage à Tolstoï, signifie en substance :

Tous les esprits ajustés se ressemblent, les autres divergent chacun à leur manière.

Mais alors, comment faciliter cette convergence mentale ?

- Comment transformer des pensées désajustées en représentations partagées ?

Par l’accompagnement ajustatif d’un médiateur professionnel.

Les enseignements de l’étude scientifique : la pensée du futur n’est pas solitaire

L’équipe de recherche a utilisé des méthodes avancées d’analyse représentationnelle (IS-RSA) pour comparer les schémas neuronaux de 87 adultes confrontés à des scénarios futurs. Résultat :

- chez les optimistes, le cortex préfrontal médian (MPFC) s’active de manière convergente : ils pensent ensemble, même séparément.

- chez les autres, l’activation est plus chaotique, moins différenciée, surtout face aux événements négatifs.

Les optimistes se distinguent également par leur capacité à traiter les événements difficiles de façon plus abstraite, à les remettre en contexte, à les intégrer sans fusion émotionnelle excessive.

C’est l’une des clés de l’inimaginable discussion !

Ces résultats ont une portée directe pour les contextes de conflit, d’incertitude (le doute émotionnel) ou de décision partagée : ce n’est pas l’émotion ou la mémoire qui divise, c’est l’incapacité à synchroniser les projections mentales du futur.

La TCC-HA : ajuster plutôt que prédire

La TCC-HA (Théorie du Cerveau Corrélatif et de l’Harmonisation Ajustative) formalise cette dynamique : le cerveau humain n’agit pas selon un modèle prédictif ou déterministe. C’est une toute autre approche que celle de la théorie de la prédictivité cérébrale qui prétend que le cerveau fonctionne selon des principes d’anticipation et qui va dans la justification des modèles gestionnaires et binaires.

Le cerveau régule, en permanence, sa propre cohérence au sein d’un système relationnel.

Sa structure est triadique, fonctionnant selon des principes de proximité démultipliée, à la fois analogique et circonstancielle, régulée par trois invariants que connaissent bien les médiateurs professionnels :

- Satisfaction : l’évaluation intuitive d’un état relationnel comme suffisant ou non,

- Harmonie : la cohérence entre représentations internes et environnement,

- Équilibre : la stabilité adaptative dans l’interaction.

La modélisation se retrouve dans les enchevêtrements géométriques de fractalisation tétraédrique (oui, je sais, ça parait une digression, mais c’est intéressant). Ces régulateurs sont formalisés dans la TAG (Théorie de l’Ajustativité Générale) par l’équation :

A = K · Φ · I

où A désigne l’ajustativité, K le cadre (structure contextuelle), Φ le rythme d’interaction, I l’intensité.

De l’illusion à la conscience ajustative : l’effet Espero

Dans ce contexte, un effet peut donner l’idée de la prédictivité dominante. Mais il n’en est rien. Avec cet effet, le cerveau ne fait qu’ajuster. Il est à la fois en train d’harmoniser comme il peut les informations qu’il a, en les complétant d’interprétations et de prêts d’intention. Ainsi, cet effet Espero joue un rôle décisif. Il désigne la tendance spontanée du cerveau à projeter une réponse immédiate, à simuler une clarté de pensée prématurée. Selon sa nature d’activation, il peut provoquer des Obstacles à la pensée et produire des entêtements incompris par le sujet, ou générer des Opportunités, stimulées par un état de conscience entretenu par le sujet. Ainsi, par défaut, ce mécanisme est source de malentendus, de croyances rigides et de surenchères relationnelles.

Par les restitutions de sens, le langage attributif, l’altérocentrage (plus performant que l’écoute active et la synchronisation), le médiateur professionnel fait évoluer la pensée vers d’autres représentations, plus motivantes et opérationnelles.

Dès lors, dans un cadre de médiation professionnelle, l’effet Espero devient un déclencheur utile :

- il signale une première représentation émergente,

- le médiateur professionnel le capte sans l’arrêter, puis le restitue, le suspend, et – le cas échéant – transforme les craintes en doute rationnel.

- cette stimulation produit un ralentissement de Φ (rythme cognitif), une montée en conscience active, puis une stabilisation ajustative.

Ce moment de renversement, où une pensée automatique devient une pensée prospective, est la signature méthodologique de l’apport de l’ingénierie systémique relationnelle® appliquée en médiation professionnelle. Il favorise l’altérité en soi et permet une synchronisation avec la réalité relationnelle (en soi et avec autrui) qui n’est plus en prise avec les écueils de l’adversité.

Le médiateur professionnel : catalyseur de convergence mentale

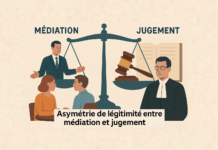

Contrairement à un praticien traditionnel, à l’arbitre, à un conciliateur, un conseil, ou au négociateur, le médiateur professionnel ne cherche ni accord, ni compromis, ni morale. Il offre un espace structuré, méthodique, d’altérocentrage, où les pensées divergentes peuvent :

- être entendues sans jugement,

- être restituées sans distorsion,

- être ajustées sans manipulation.

Son rôle :

→ rétablir la synchronisation cognitive des individus

→ favoriser l’émergence d’un futur commun

→ permettre des décisions libres, assumées, ajustées

Pourquoi faire appel à un médiateur professionnel ?

Parce que l’étude de Yanagisawa vous le dit :

vous ne penserez pas seul de façon stable et ajustée à l’avenir si vous êtes sous tension ou en conflit.

Parce que la TCC-HA vous le montre :

votre cerveau ne prédit pas, il ajuste. Et seul, il s’ajuste souvent à l’envers.

Parce que l’effet Espero vous le rappelle :

ce que vous croyez comprendre dans l’instant n’est peut-être qu’une impulsion à ajuster.

Et parce qu’un médiateur professionnel est capable de transformer une illusion de clarté en lucidité ajustative, un brouillard en orientation, un refus en perspective.

En bref

La médiation professionnelle ne résout pas les conflits : elle dissout leur nécessité. Elle permet à la conscience de devenir active. Elle transforme l’effet Espero en levier d’autonomie. Et elle vous aide à co-construire un futur où votre pensée n’est plus un blocage, mais une perspective.

Références

- LA BOÉTIE : La servitude volontaire d’Etienne de la Boétie, 1576.

- Representational Similarity Analysis — DartBrains

- Shared neural representations supporting episodic future thinking among optimistic individuals

- Representational Similarity Analysis — DartBrains

- Formations en élus & citoyens – Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation

- Dictionnaire encyclopédique de la médiation – Jean-Louis Lascoux (ESF – 2019)

- https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-cortex-prefrontal-15736/

- La Médiation Introspective | Officiel de la Médiation Professionnelle et de la Profession de Médiateur (juin 2025).

- Manifeste de l’ajustativité : émergence d’un nouveau référentiel transversal Jean Louis Lascoux – Chercheur de liberté – médiateur professionnel (2025)

- Chercheur invité : Karl Friston, « Je suis donc je pense » | Institut du Cerveau (novembre 2015)

Pour changer les humeurs sur les situations catastrophiques :

Raymond Devos : «Parlons de la situation» | INA

illustrations obtenues sur l’IA https://grok.com/

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)