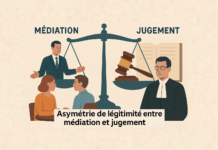

La faculté accordée aux avocats de conférer une force exécutoire aux accords de médiation, introduite en 2022, apparaît comme une avancée pragmatique. Pourtant, cette innovation procédurale masque une réalité plus profonde : la résistance du modèle juridico-judiciaire à renoncer à son monopole sur la régulation des conflits.

En insistant pour cantonner la médiation à un simple outil de gestion privatisée sous contrôle des professions régulées (avocats, greffes), cette réforme entretient une vision régressive où l’essence même de la médiation est détournée. Car son principe fondateur réside dans l’extension de la libre décision, de l’entente interpersonnelle, et de la restauration du lien social par le dialogue – non dans l’usage de la contrainte ou la soumission à un conformisme procédural.

En perpétuant une logique d’exécution forcée, on substitue au principe primordial de l’altérité une idéologie gestionnaire, héritée du fatalisme adversatif du droit. Pourtant, ce qui a fait la grandeur historique de la profession d’avocat n’est pas un principe de servitude procédurale, mais bien la défense des droits fondamentaux par l’élévation des consciences, comme l’a illustré Ludovic Trarieux, en fondant la ligue des droits de l’Homme, après l’affaire Dreyfus.

1. La médiation, un projet relationnel contre la logique souveraine du droit

Le modèle juridico-judiciaire repose sur deux piliers :

- La décision souveraine : le juge, représentant de l’État, impose une solution fondée sur la loi, entérinant une vision binaire (vainqueur/vaincu).

- La privatisation gestionnaire : faute de pouvoir éliminer les modes alternatifs, le droit les absorbe en les soumettant à ses propres logiques (exécution, formalisme, intervention des professions régulées).

La médiation professionnelle, au contraire, ne « gère » pas un conflit – elle le transforme en projet relationnel.

- Primauté de l’altérité : contrairement au droit, qui fige les positions (demandeur/défendeur), la médiation reconnaît l’autre comme un interlocuteur légitime, ouvrant la voie à une entente dynamique.

- Posture du médiateur : neutre mais engagé dans le processus, il ne tranche pas, il facilite la clarification des positionnements qui conditionnent les attentes et les besoins. Un différend n’est pas une situation à gérer, mais un projet à définir, clarifier, redéfinir et à entretenir.

En rendant l’accord exécutoire, on le réduit à un contrat, chargé des interprétations, et vidé de sa dimension humaine.

2. Une privatisation sous contrôle

La réforme de 2022 n’est pas une simple modernisation procédurale : elle s’inscrit dans une stratégie de reconquête du champ des conflits par les professions juridiques.

- Avocats et greffes, nouveaux gardiens de l’exécution : en formalisant leur intervention pour la force exécutoire, on institutionnalise un rôle, au détriment de l’autonomie des parties. La médiation devient un pré-contentieux, où le tiers, l’avocat anticipe déjà la possibilité d’une exécution forcée. Lorsqu’il fait cela, il introduit la charge d’une mauvaise foi possible, car si les circonstances changent et que la partie engagée volontairement dans un accord ne peut plus l’exécuter, alors elle y sera forcée sans autre formalité… Pourquoi donc ne pas préférer en premier lieu une clause de médiation ?

- Une illusion de sécurité : l’exécution n’est pas automatique (contestations possibles), mais son introduction modifie la nature des négociations. Les parties raisonnent en termes de « droits à faire valoir » plutôt que de relations à entretenir ou à reconstruire.

- La médiation, annexe du droit : au lieu d’être une alternative radicale, elle devient un outil complémentaire, soumis aux mêmes logiques adversatives (« Comment sécuriser mon accord ? » plutôt que « Comment restaurer la confiance ? »).

3. Conséquences pratiques : la médiation dénaturée

a) Un changement de paradigme nocif

La possibilité d’exécution forcée :

- modifie la nature des négociations (les parties raisonnent en termes de droits plutôt que de relations)

- favorise les stratégies de positionnement plutôt que le dialogue authentique

- réintroduit la logique gagnant-perdant que la médiation cherche précisément à dépasser

b) Une illusion dangereuse

L’argument de la « sécurité juridique » est un leurre car :

- les accords restent contestables devant les tribunaux

- la qualité relationnelle de l’accord est sacrifiée au profit de sa forme juridique

- on crée un faux sentiment de sécurité qui nuit à l’approfondissement du dialogue

« La médiation n’est pas une justice douce, mais une pratique rigoureuse de reconstruction du lien social. » Cette réforme, en voulant renforcer artificiellement la médiation par le droit, en réalité la détruit dans son essence même.

4. Pour une médiation fidèle à son essence : l’enseignement de la relation

Si ce dispositif peut avoir un intérêt pragmatique (sécuriser certains accords complexes), il ne doit pas devenir la norme. La médiation doit rester un espace de création normative, où les parties inventent leurs propres solutions – non un prétoire déguisé.

Trois propositions pour une médiation émancipée :

- Renforcer la déjudiciarisation :

- encadrer strictement l’intervention des avocats pour éviter qu’ils ne rejudiciarisent le processus.

- Affirmer la spécificité du médiateur :

- Introduire des clauses relationnelles (engagements comportementaux, dispositifs de suivi) plutôt que des obligations purement matérielles. Il ne s’agit pas d’en faire usage devant un juge, mais de rédiger une trace de “contrat moral”.

- Penser la médiation comme un apprentissage :

- elle n’est pas seulement un moyen de résoudre un conflit, mais un enseignement de la qualité relationnelle.

- les parties devraient repartir avec des outils pour prévenir les futurs différends, pas seulement avec un document exécutoire.

La médiation professionnelle se distingue radicalement des modes juridiques de résolution des conflits par :

- sa finalité : non pas la production d’un accord contraignant, mais la restauration de la capacité relationnelle entre les parties

- sa méthode : un processus strictement non-directif où le médiateur professionnel facilite l’émergence de solutions dans la perspective d’un projet relationnel

- Son éthique : le refus de toute ingérence du droit dans le processus

« La médiation ne produit pas d’accords, elle produit de la relation » . En introduisant la possibilité d’exécution forcée, on pervertit cette finalité première.

L’exécution forcée introduit un dispositif de méfiance institutionnelle qui :

- Présuppose la mauvaise foi potentielle des parties

- Transforme l’accord en un simple contrat soumis au droit commun

- Dénie la spécificité de l’engagement médiatif

b) La corruption de la posture du médiateur

Le médiateur doit maintenir une stricte neutralité et refuser toute fonction consultative ou décisionnelle. La réforme :

- fait du médiateur un auxiliaire indirect de production d’actes juridiques

- introduit une confusion des rôles avec les avocats

- détourne l’attention du processus relationnel vers le produit final

c) La récupération par le système juridique

Cette réforme s’inscrit dans un impérialisme juridique :

- elle maintient la médiation sous tutelle des professions régulées

- elle perpétue la croyance en la nécessité de la contrainte étatique

- elle empêche l’émergence d’une véritable culture autonome

5. Le “droit à la médiation” face à l’impérialisme juridique

Cette réforme révèle une tension fondamentale : le juridisme peut-il tolérer un mode de résolution des conflits qui lui échappe ? En imposant une logique d’exécution, on neutralise la subversion potentielle de la médiation, qui pourrait sinon remettre en cause la toute-puissance du juridique.

La vraie révolution ne serait pas de rendre les accords exécutoires, mais de rendre inutile leur exécution. Car l’objectif n’est pas de contraindre, mais de faire advenir une relation où la contrainte devient superflue.

Un nouveau droit fondamental doit être promu : le droit à la médiation professionnelle, comme garantie de liberté décisionnelle et de reconstruction du lien social. Plutôt que de se soumettre à un système judiciaire privatif de cette liberté, la médiation incarne les valeurs que la société française place au cœur de sa devise : Liberté (de choisir ses solutions), Égalité (dans la parole et la reconnaissance), Fraternité (par la restauration du dialogue).

L’exécution forcée, en corrompant cette finalité, trahit l’esprit même de la médiation.

Références pour approfondir :

- Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, La médiation : une autre justice (sur l’une des sources de la confusion entre médiation et justice).

- Michel Foucault, Il faut défendre la société (sur la gouvernementalité et la gestion des conflits).

- Jean-Louis Lascoux,

- Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 : un texte qui, sous couvert de modernité, réaffirme le contrôle du juridique sur l’amiable.

- Article sur le Village de la Justice, de Alexandra Six, Avocat.

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)