L’heure des constats :

Le 20 novembre 2024, le nouveau Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Didier Migaud diffusait un communiqué de presse faisant étant d’une « Opération vérité » sur le Plan 15.000 – référence faite aux retards pris dans la construction de 15.000 places de prison, alors que la population carcérale explose.

Plus généralement, et ce n’est plus un secret, l’institution judiciaire va très mal : Didier Migaud dira « Les Français attendent une justice plus rapide et, s’agissant du pénal, des sanctions plus immédiates. » et de préciser que « Même si des progrès ont été réalisés, des marges importantes existent pour redonner confiance à nos concitoyens »…

Pour faire face à ce qui est qualifié de « justice embolisée », des mesures d’urgences ont été annoncées et le décret du 18 juillet 2025 en est assurément l’une d’elles. Les modes alternatifs de règlement des différends sont priorisés et encadrés.

L’examen attentif de ces nouvelles mesures montre la difficulté de l’institution judiciaire à se remettre en question en profondeur. Le changement des esprits est en effet difficile et faute de savoir faire autrement, on poursuit dans la même voie avec les mêmes référentiels, sans prendre le temps et se donner les moyens de réfléchir autrement, comme l’ont fait à leur époque, les philosophes des Lumières… Pourtant, la crise d’aujourd’hui est majeure en terme d’humains : les justiciables sont en effet directement impactés mais le sont également tous ceux qui oeuvrent au sein de la machine judiciaire, magistrats, greffiers, personnels administratifs, avocats. Les suicides et les dépressions sont en nombre croissant bien que cela reste hélas silencieux.

La première mission n’est, en fait, pas de « recentrer la Justice sur son rôle » mais de permettre à chacun de redonner du sens à sa fonction, à sa vie ? L’humain a jusque-là été trop négligé au profit du droit, de la procédure avec toute la rigidité qui les caractérisent. Il est peut-être temps de repenser la relation aux autres et conséquemment la régulation des relations entre les personnes. Et si repenser l’humain était une grande partie de la solution ?

Les solutions actuellement prises :

Le décret du 18 Juillet 2025 fait suite à celui du 29 juillet 2023 qui instituait une nouvelle procédure, l’audience de règlement amiable tenue par un juge. En complément de celui-ci, il précise les modalités de cette nouvelle procédure amiable, et priorise la médiation, la conciliation et la procédure participative en toutefois les encadrant dans un certain formalisme.

Or, à vouloir tout contrôler, tout réguler et par conséquent, tout fusionner n’est-ce pas à s’enferrer dans les mêmes schémas dysfonctionnels du fait d’une lourdeur sans cesse croissante ?

Le CNBF lui-même avait en 2023 émis toutes réserves, sous la plume de son vice-président, Maître Patrick Lingibé, en indiquant que cette nouvelle procédure risquait « de complexifier davantage la procédure et d’engendrer un contentieux supplémentaire et de rallonger les délais… ».

Et de préciser : « En résumé, à vouloir faire de l’excès de procédure, on aboutit à ne pas juger le litige en se satisfaisant de la statistique comme béquille et au final à ne pas apporter de réponse de fond au citoyen-justiciable. Or, la confiance en l’institution judiciaire passe avant tout par la capacité de celles-ci à apporter des réponses de fond aux sujets de droit que sont les justifiables.

Le chemin de l’amiable que nous soutenons ne peut toutefois sombrer dans un formalisme excessif qui risque de générer plus de contentieux qu’il n’apportera de solutions consenties et consensuelles… »

Une refonte globale du monde judiciaire s’impose à l’évidence, mais celle-ci doit être, avant toute chose, issue d’une réflexion sur les institutions elles-mêmes et leur finalité, une réflexion suffisamment large afin d’aborder le projet sociétal dans son entièreté car c’est bien de sens dont il s’agit et non de simples dispositifs à modifier ou compléter.

Le temps est venu pour un changement de paradigme :

Le tout-sanctionner, le tout-punir issu du Contrat Social doit-il prédominer sur la régulation des relations ou ne pourrait-on envisager un tout autre paradigme, méconnu voire ignoré du monde judiciaire, celui de l’Entente et l’Entente Sociale ?

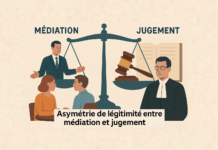

Envisager les modes alternatifs de règlements des différends est en soi, une première approche. Envisager de les prioriser et donc de considérer que la voie judiciaire n’en sera que l’alternative, c’est encore mieux et nous pouvons que nous en satisfaire.

Cependant, repenser ces modes alternatifs, et notamment la médiation en les intégrant dans un processus judiciaire, c’est méconnaitre leurs fondements, leurs diversités, leurs méthodes et technicités.

A l’évidence, les ancrages dans l’histoire des institutions sont tels que nul juriste ou politicien n’imagine encore à ce jour, que ces modes alternatifs puissent constituer une voie autonome, totalement indépendante du judiciaire. C’est ainsi que médiateur et conciliateur ne sont que peu, voire pas du tout, différenciés, considérés l’un et l’autre comme de simples auxiliaires de justice.

Vouloir en toute ignorance et d’une façon détournée, contrôler un processus de médiation et le mettre à la « sauce judiciaire » est un non-sens tant les référentiels sont différents ; c’est se couper de toute réflexion, de toute innovation, c’est se donner des limites, celles du droit, qui ne répond manifestement plus aux attentes de ceux appelés « justiciables », en tant qu’usagers ou consommateurs d’une institution judiciaire désormais carencée.

Outre la lenteur et les dysfonctionnements des procédures, la réponse judiciaire est souvent insatisfaisante dans son contenu, le nombre de contentieux dits « à répétition » en est la preuve. Cela se comprend aisément : saisir la justice revient avant tout à se priver de sa liberté de décider, c’est-à-dire à un renoncement de ce qui peut être le mieux pour soi-même ; est-ce en toute conscience ? C’est également de se soumettre à la décision d’un tiers, le juge, au risque qu’elle soit défavorable, voire injuste. Rationnellement, il n’y a aucune liberté, ni pour celui qui saisit un juge, ni pour celui qui se retrouve assigné à comparaître. C’est pourtant l’essence même du Contrat Social, tel que pensé par les philosophes des Lumières. En définitive, ces derniers, en quête d’une sortie d’un obscurantisme millénaire, n’avaient pas imaginé que l’on pouvait rationaliser les émotions et les intégrer dans le processus résolutoire du conflit.

Or, si les émotions sont à la source de notre motivation et de nos enthousiasmes, elles sont aussi le premier ingrédient de nos désagréments relationnels et les écarter au profit du juridique ou du technique est une erreur fondamentale. Se rattacher aux clauses d’un contrat pour régler un différend sans se soucier des émotions, celles-là même qui ont entraîné les individus dans le conflit, ne permet en aucune façon, de solutionner ce dernier.

Dans le même ordre d’idées, si vous réparez un bâtiment écroulé sans vous soucier des causes et origines, il y a fort à parier que la construction rénovée rencontre les mêmes désordres et que de multiples interventions s’imposent dans le temps, en prévention et gestion des risques ; si un médecin pour calmer la douleur ne se préoccupe pas de sa provenance et se limite à une médication, il y a également fort à parier que la douleur revienne. Certes, le patient est fidélisé, mais est-ce l’objectif réel ?

Ne s’occupant ainsi que des conséquences, le conflit, sans se préoccuper du pourquoi et comment ce conflit est né, les émotions et composantes de la dégradation de la relation, le juriste ou tout professionnel ayant un référentiel juridique ne sera tout au mieux qu’un gestionnaire sans pouvoir résolutoire. Il n’est ainsi pas anodin de lire dans ce décret du 18 juillet 2025 rédigé par des juristes, de lire que les parties vont « tenter de parvenir à un accord »… révélant une totale ignorance dans le domaine des relations humaines, de ce qui fait et ce qui dégrade celles-ci, tout ce qui relève de la compétence des médiateurs professionnels maitrisant l’ISR (ingénierie systémique relationnelle).

C’est ainsi une autre approche du litige et du conflit qu’il convient d’avoir. Le fait de re-concevoir le modèle judiciaire, c’est l’opportunité de faire évoluer le modèle social au regard des nouvelles compréhensions que nous avons acquises. Il en va d’un devoir éthique pour inventer et créer le mieux que nous puissions partager et transmettre. C’est un autre professionnalisme qu’il convient de ne pas entraver, notamment en le plaçant sous la tutelle d’une institution qui connaît un fort déficit de confiance.

Dans l’évolution des approches relationnelles et de la régulation des conflits et litiges, la Médiation Professionnelle a émergé. Elle s’est affirmée avec un professionnel porteur d’un paradigme nouvellement mis en évidence, celui de l’Entente et de l’Entente sociale. C’est une innovation disruptive. Elle consiste dans une toute autre voie que la pratique judiciaire.

Accompagner des personnes en conflit en leur permettant, sans qu’elles soient sous la contrainte d’une autorité quelconque, d’avoir pleine liberté et capacité de s’impliquer au mieux dans l’élaboration d’un projet de résolution de conflit, et ce d’une façon pérenne, c’est un savoir-faire unique qui ne supporte aucune approximation ni amateurisme.

Le changement de paradigme réside là : dans l’approche de l’humain, avec un référentiel spécifique pour l’épanouissement de la liberté : l’altérité.

Références :

- Communiqué de presse du 20 novembre 2024 du Garde des Sceaux Ministre de la Justice Didier Migaud

- Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

- Décret no 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends

- Les nouveaux outils de l’amiable judiciaire : audience de règlement et césure du procès ? Me Patrick Lingibé parution dans le Village de la Justice du 31 juillet 2023

- Dictionnaire encyclopédique de la médiation de Jean-Louis Lascoux (ESF 2019)

- Médiations en milieux hostiles de Jean-Bruno Chantraine et Jean-Louis Lascoux (ESF 2024)

- La médiation professionnelle validée par des découvertes en neurosciences par Jean-Louis Lascoux (article paru le 26 juillet 2026 dans l’Officiel de la Médiation)

- Village de la Justice 20 juillet 2025

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)