La procédure de conciliation prud’homale

Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail. En pratique, 95% des contentieux portent sur la rupture d’un contrat de travail. L’observation des prétentions des demandeurs fait le plus souvent ressortir que la rupture du contrat de travail est l’aboutissement d’une dégradation progressive des relations entre le salarié et son employeur dont l’origine est antérieure aux faits générateurs de la décision contestée. Dans le cadre de la procédure prévue par l’article R.1454-10 du Code du travail, le bureau de conciliation entend les explications des parties sur leurs prétentions et « s’efforce » de les concilier. Qu’il y ait ou non conciliation, le juge prend une « décision », mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours (soc. 15 déc.1971).

C’est la décision du juge qui fonde l’accord ou non des parties , laquelle est consignée au procès-verbal établi par le greffier sous son contrôle. Il s’efforce de rapprocher les points de vues des parties au seul regard de leurs prétentions objet de sa saisine. S’agit-il d’un accord élaboré par les parties ? Certes, elles ont donné leur accord partiel ou total au juge sur la conciliation proposée, mais sont elles véritablement d’accord entre elles ? Au demeurant, que la conciliation soit totale ou partielle, le juge prend acte de leur accord sans formalisation particulière par les parties, ce qui sans minimiser la portée juridique du règlement apporté, ne permet pas de ménager leurs relations futures.

La logique du « règlement » des litiges dans le cadre de la procédure de conciliation, conduit le juge à fonder en droit sa décision au regard des prétentions exposées par les parties dans le cadre du débat contradictoire. Il se place éventuellement sur un terrain technique, mais rarement, pour ne pas dire exceptionnellement, sur celui des aspects émotionnels du conflit.

Ceci explique en partie, le peu de réussite de l’étape de conciliation (10% des saisines alors que le taux dépassait 80% au début du XXe siècle ( cf.Marinescu,2002). Une des raisons repose sans doute sur le fait que « la franchise des parties lors de la conciliation, utile à la réussite de cette première étape, est difficile en France, compte tenu du fait que les juges qui la prennent en charge sont les mêmes que ceux qui traiteront la suite du contentieux si elle échoue » ( cf. Zack, 2006 ), et qu’il n’y a pas de « confidentialité » des débats. En effet, « les juges savent tout ce qui se dit devant eux, et il leur sera difficile, s’ils ne doivent pas juger l’affaire, de ne pas en tenir compte » (cf.Béatrice Blohorn-Brenneur. La médiation prud’homale 2010).

Plus fondamentalement, l’étape de conciliation, n’engage pas les parties à s’affranchir des termes de leur litige pour trouver un accord conforme à leurs intérêts, dans une relation pacifiée, permettant à chacune d’entre elles d’exprimer librement ses ressentis et de s’expliquer.

Pour autant, l’étape de conciliation pourrait, dans le cadre de la procédure existante, être plus efficace en rendant effective la présence des parties à l’audience, ce qui ne la réduirait pas à du « formalisme » ayant pour seul effet d’allonger les délais de procédure. Une autre mesure, nécessitant l’intervention du législateur à défaut de relever du règlement intérieur de la juridiction, consisterait à ce que les juges en charge de la phase de conciliation soient différents de ceux jugeant au fond, de sorte qu’à l’audience de jugement, les magistrats ne puissent forger leur conviction à partir des échanges de la conciliation. Cette pratique, serait de nature à donner aux parties une garantie de liberté d’expression leur permettant de s’impliquer de façon responsable dans la recherche d’un « compromis résolutoire » de leur litige autorisant la conduite d’une « négociation » fondée sur les prétentions exprimées dans le cadre de la procédure contradictoire orale.

Des voies de progrès existent. Elles reposent pour beaucoup sur une administration judiciaire soucieuse d’optimiser les droits et les intérêts des justiciables. Ceci vaut à la fois pour la conciliation et pour la médiation, lesquelles ne sont pas antinomiques et constituent des mesures complémentaires de résolution des litiges judiciarisés. Ceci est particulièrement patent dans le domaines des relations du travail pour lesquelles « la médiation offre la possibilité de pacifier le conflit en permettant à chacun d’exprimer ses ressentis et de s’expliquer. La médiation responsabilise les parties en leur permettant de trouver elles-mêmes une solution rapide, durable et exécutée volontairement au plus près des intérêts de chacun, en permettant à l’être blessé par un licenciement de se reconstruire, de préserver les relations futures » (cf. Blohorn – Brenneur).

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)

La médiation est utile lorsque les parties ne peuvent plus discuter, restant chacune sur leur position respective. Une tierce personne ayant une technicité tant juridique que technique, voire psychologique peut aider les deux adversaires à prendre du recul par rapport à leur perception personnelle basée, pour une part, sur du ressenti ou de la subjectivité.

Le rôle premier du médiateur : rétablir l’objectivité dans une situation complexe qui du fait du lien de subordination, du fait de l’engagement important des personnes dans leur travail peuvent faire tourner le différent en drame passionnel.

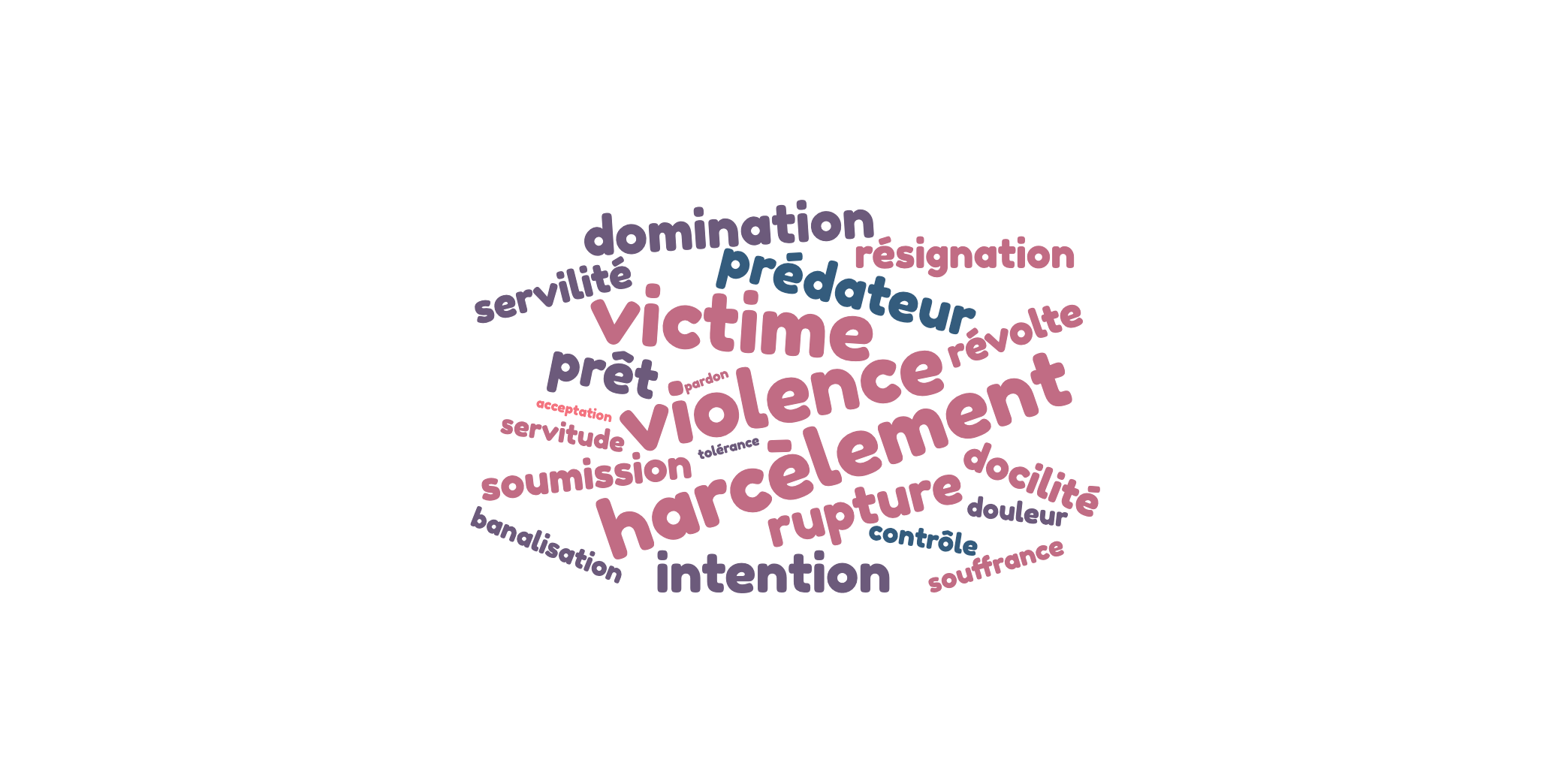

Je ne pense pas que la médiation peut résoudre des conflits ayant entraîner de graves injustices ou traumatismes comme par exemple des faits de harcèlement moral. A mon sens, le préjudice moral ou physique (accident du travail avec faute inexcusable) ne peuvent trouver d’issue, sans le juge qui tranche, détermine les responsabilités et fixe la valeur de la réparation du préjudice.

En dehors de cela, la médiation est envisageable et souhaitable, d’autant plus si elle est exercée par de très grandes pointures professionnelles et humaines telles que Monsieur Augras.

La loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 instituant « la convention de procédure participative » exclut la matière prud’homale : « aucune convention ne peut-être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ». Cette disposition civile introduite par la loi dite « Béteille », ne peut donc en aucun faire obstacle au recours à la médiation pour résoudre des litiges extrajudiciaires et judiciaires nés des relations individuelles du travail (cf. la clause médiation du contrat de travail médiatoroscope).

Rappelons que la convention participative est un acte de procédure ne présentant pas les caractéristiques du processus de règlement à l’amiable définit par la directive du 21 mai 2008 en matière civile et commerciale (cf. Retour sur le projet de loi Béteille médiatoroscope). Particulièrement contraignante, cette nouvelle procédure impose aux parties de se faire assister de leur avocat pour les seuls droits dont elles ont la libre disposition après avoir identifié le ou les différends juridiques qui les opposent.

Cette procédure ne peut en aucun cas être assimilée au « processus structuré de médiation » prévu par le droit européen, que ce soit dans le domaine civil ou celui du droit du travail dont elle est en outre exclue.

Michel Augras souligne à juste titre les difficultés auxquelles sont confrontées les parties pour accéder à la justice et résoudre leurs litiges. Ceci est notoire en matière prud’homale. Les excès de procédure observés contribuent indéniablement à faire subir aux protagonistes les affres d’un conflit qu’ils subissent souvent pendant plusieurs années. Cette dimension « affective » ou « émotionnelle » est rarement prise en considération par le juge prud’homal, pour ne pas dire jamais. Bien qu’il existe de réelles possibilités de recourir à la médiation, ce que démontre parfaitement Michel Augras, les pouvoirs publics devraient saisir l’opportunité que présente la transposition de la Directive européenne pour prendre les mesures indispensables permettant aux parties d’avoir recourir à la médiation dans toutes les procédures prud’homales que ce soit en phase de conciliation ou en phase de jugement. Ne conviendrait-il pas d’ailleurs de s’interroger, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays européens, de donner aux Conseils de Prud’hommes une compétence en premier et dernier ressort et réserver l’appel aux seules questions d’appréciation du droit.

La conjonction de ces deux mesures médiation et compétence tempéreraient les excès de procédure dénoncés, tout en permettant aux justiciables d’obtenir un règlement plus apaisé de leurs litiges.

Jean-Marc ICARD Ancien Secrétaire National CFE-CGC

L’évolution des pratiques françaises est certes une nécessité communautaire. Pour autant, il est souhaitable de ne pas rester dans un débat franco-français ouvert depuis 1995 (!) pour finalement procéder à une transposition à minima proposée par le Conseil d’Etat le 29 juillet 2010 faute d’avoir pu disposer du temps nécessaire pour effectuer une analyse exhaustive de tous les « systèmes » de médiation existant.

S’agissant de la médiation judiciaire prud’homale trois considérants de la Directive devraient alimenter les travaux français de transposition:

– La médiation ne doit pas être considérée comme une solution secondaire par rapport aux procédures judiciaires,

– Les juridictions doivent attirer l’attention des parties sur la possibilité d’une médiation chaque fois qu’elle est appropriée,

– Les Etats membres doivent encourager les praticiens de la justice à informer leurs clients des possibilités de médiation.

Félicitations à Michel Augras pour cette claire présentation de l’état des lieux, en ce qui concerne la médiation judiciaire prud’homale. Je souhaite vivement que la France ait à coeur de transposer la Directive 2008/52/CE dans l’esprit du « Livre vert » initialement proposé par la Commission européenne :

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33189_fr.htm

afin de faire évoluer les pratiques françaises en nous inspirant des « meilleures pratiques » de nos voisins.

Olivier Brunet, fonctionnaire européen, ancien inspecteur du travail

Les commentaires sont fermés.