Dix-huit sénateurs ont proposé une loi pour que les villes de plus de 30.000 habitants, aient obligation d’instaurer un médiateur municipal. Ils estiment que dans une « société en proie à des tensions de plus en plus nombreuses et de plus en plus vives, jamais la médiation n’a été aussi nécessaire. »

Dix-huit sénateurs ont proposé une loi pour que les villes de plus de 30.000 habitants, aient obligation d’instaurer un médiateur municipal. Ils estiment que dans une « société en proie à des tensions de plus en plus nombreuses et de plus en plus vives, jamais la médiation n’a été aussi nécessaire. »

Dans leur exposé des motifs, les sénateurs, s’inspirant des délégués du médiateur de la république, proposent de rendre obligatoire l’instauration d’un médiateur dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants.

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)

@Julien les médiateurs municipaux en question auraient une vocation spécifique : recevoir et traiter les doléances des administrés. Le texte mêle un peu tout, mais c’est l’idée centrale. Comme indiqué, il s’agit d’abord de faire en sorte que les municipalités importantes se dotent de ce moyen de résolution des différends entre l’administration municipale et les administrés eux-mêmes.

Il existe quelques similarités entre conciliateurs et médiateurs, surtout quand il s’agit de la médiation vue sous l’angle de l’information juridique et de la pratique du rabibochage (rappel aux « bons comportements », aux pratiques usuelles, aux références morales ou sociétales). Ca existe. Des auteurs ont titré leurs ouvrage entre médiation et conciliation. L’écart se creusent avec la médiation professionnelle. La différence notable porte sur l’aide que le médiateur professionnel apporte à chacun des protagonistes à se positionner relativement à un projet. Le conciliateur prend le différend tel qu’il lui est exposé, en principal sous son aspect juridique ou technique. Il recommande, conseille, préconise. Il peut soutenir aussi une proposition qui (lui) apparaît comme la plus apaisante. Le médiateur professionnel conduit et anime un processus structuré qui permet aux parties de définir un projet de reprise, d’aménagement ou de rupture de leur relation.

Par ailleurs, les textes qui ont été publiés sous la précédente mandature ont ajouté à la confusion générale entre médiateur et conciliateur. Mais il est vrai aussi que missionné dans le cadre d’une procédure judiciaire le médiateur est tenu au même impératif que le conciliateur en matière de rapport au juge

Article 131-11 En savoir plus sur cet article…

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Bonjour Julien. Je vous remercie de l’occasion que vous nous offrez de clarifier la différence entre conciliateur et médiateur.

Une différence de posture sans aucun doute. Un conciliateur est un bénévole qui essaie d’aider son prochain avec ses moyens (il peut d’ailleurs se former à la qualité relationnelle et résolution des conflits à l’EPMN). Un médiateur professionnel est… un professionnel. Formé à la résolution de conflit (le terme est important, on ne fait pas de gestion de conflit, de médiation par les pairs…) quel que soit le domaine.

Le médiateur professionnel est neutre quant à la solution, le conciliateur concilie les points de vue.

Le médiateur professionnel a un devoir de confidentialité, le conciliateur remet et c’est là que votre association n’est pas claire,le juge donne force exécutoire à un constat où il est marqué il y a eu accord ou désaccord ou le conciliateur remet la teneur de l’accord au juge ?

en cas de délégation du juge :

L’établissement d’un constat d’accord est obligatoire.

Le conciliateur est tenu, à l’expiration de sa mission, de rendre compte, par écrit et sans aucun commentaire, de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Il transmet l’original du constat au juge qui lui donne force exécutoire.

Enfin, et sans avoir épuisé toutes les différences, je parlerai à nouveau de l’article, qui prévoit un médiateur bénévole, considérant une fois de plus que c’est une activité sympathique menée par des personnes sympathiques qui font ça à la retraite ou à heures perdues. C’est bien mal considérer les citoyens que de leur offrir des personnes dont les capacités de résolution de conflit ne dépassent pas celles d’une personne lambda ou c’est bien mal considérer le médiateur que lui imposer de travailler pour la gloire quand bien même il prend son travail à coeur et le fait avec professionnalisme.

Vous voyez, cher Julien, que nous sommes d’accord sur un point, cette loi n’est pas acceptable en l’état, il faut clairement que le médiateur soit un professionnel formé, respectant un code d’éthique et de déontologie, impartial vis à vis des personnes qu’il rencontre, neutre quant à la solution choisie par les parties, indépendant quant à toute autorité, et l’engagement du respect de la confidentialité des débats et des accords (seules les parties étant habilitées à rendre public leur accord).

Je vous remercie Julien (peut être êtes vous conciliateur de justice) de remettre en exergue cette différence qui permet à la profession de médiateur professionnel et à l’activité bénévole de conciliateur de co-exister avec bonheur, complémentaires et différents. Médiateurs professionnels – Conciliateurs – Arbitres – Juges : chaque individu y a droit

A propos de l’institution de médiateurs municipaux dans les communes de plus de 30 000 habitants, pourquoi refaire le monde? Cela existe depuis plus de 35 ans maintenant. En effet LES CONCILIATEURS DE JUSTICE tiennent des permanences dans presque tous les cantons dans les mairies, maisons de justice et du droit et autres lieux publics. Toutes les semaines ils reçoivent gratuitement dans leurs permanences les citoyens ayant des conflits de voisinage , de consommation, de location, de propriété, de servitudes etc.Ce sont des volontaires non retribués nommés pour leurs compétences et leur expérience par les Premiers Présidents de Cours d’appel après enquête d’honorabilité et de police par lesprocureurs de la République. Depuis plus de 35 ans cette institution a fait la preuve de son efficacité. La fonction de conciliateur est consacrée par le code de procédure civile. Ils interviennent en conciliation extra judiciaire, mais ils peuvent aussi être délégués par le juge pour concilier en amont ou pendant un procès. Ils n’interviennent pas dans les conflits entre administrés et mairies qui relèvent du délégué du défenseur des droits. Les deux institutions sont d’ailleurs souvent en contact pour les affaires situées en limite de leurs compétences réciproques. Les conciliateurs de Justice sont tenus au secret, ils ne doivent même pas informer le juge du contenu des débats. Ils sont habilités à dresser des constats d’accord qui peuvent recevoir force exécutoire en cas d’inexécution par l’une des parties de ses engagements. Pour rencontrer un conciliateur il suffit en général de téléphoner aux mairies pour connaître les jours et heures de permanence du conciliateur. Il est possible aussi d’aller sur le site de leur fédération « Conciliateurs de France » pour connaître ces permanences http://www.conciliateurs.fr

Bonjour M. Glanzmann, ce n’est qu’une proposition de loi et seule une volonté politique la transformera en loi… impossible donc de savoir quand ni comment, la navette parlementaire apportera certainement des amendements….

Quand cette nouvelle Loi sera promulguée ?

Merci pour votre prochaine réponse

Par ailleurs, le projet dit qu’un médiateur municipal ne peut être un élu !

Certains médiateurs actuels sont des élus ! Quant est il?

Cordialement

Michel Glanzmann

S’il faut saluer l’initiative du groupe de sénateurs qui a proposé le 30 septembre dernier l’institution d’un médiateur municipal obligatoire pour toute commune de plus de 30.000 habitants, il n’en demeure pas moins que certains points doivent attirer notre vigilance.

Tout d’abord, une fois de plus, la confusion semble régner sur une question où devrait prévaloir la créativité : celle du coût de ce nouveau service public pour les usagers. Il est proposé d’instituer des médiateurs bénévoles, ce qui a bien sûr le mérite de garantir la gratuité pour l’usager, mais surtout, renforce la confusion entre gratuité ou extrême facilité d’accès sur le plan financier pour les usagers, et le financement d’une pratique qui doit avant tout se caractériser par son professionnalisme.

Financer avec sérieux ce nouveau service, comme le sont tous les services publics, n’est pas contradictoire avec un accès extrêmement bon marché, voire gratuit pour les usagers. C’est là où la créativité peut être de mise. Pêle-mêle, nous pouvons imaginer la mise en place de « Fond d’accès à la médiation » abondés par exemple par les communes, voire les communautés de communes, ce qui permettrait de mutualiser la dépense ; mettre à contribution les assureurs vers lesquels se tournent aujourd’hui les communes pour assurer leurs risques ; étudier la possibilité de financement par des fonds européens dédiés à l’amélioration de la cohésion sociale, ou tout autre solution que ne manquerait pas de faire émerger un dialogue riche et fructueux, pour peu qu’on se prémunisse des pièges de l’amateurisme. Bref, les moyens existent de garantir la facilité d’accès aux usagers en même temps que le financement des professionnels qui seraient amenés à intervenir.

Ensuite, comme le soulignent les deux contributeurs précédents, la question de la formation de ces nouveaux médiateurs est un élément essentiel du dispositif si l’on veux espérer des résultats satisfaisants. Malheureusement, le bénévolat rime trop souvent avec, au mieux, une formation au rabais, au pire pas de formation du tout. Comme tout médiateur professionnel, ces futurs médiateurs municipaux devront pouvoir bénéficier d’une formation digne de ce nom, c’est-à-dire centrée sur l’expertise requise pour la pratique de cette discipline : l’expertise de la qualité relationnelle et de l’accompagnement de la prise de décision.

Enfin, il convient d’avoir une réflexion suffisamment approfondie sur au moins deux autres points : d’une part les conditions de garantie de l’indépendance de ces médiateurs municipaux, notamment du point de vue de la relation avec l’autorité municipale et d’autre part son articulation avec les procédures judiciaires. Sur ce dernier point, le projet exclu les « matières qui ont été portées devant la justice », ce qui nous semble être une exclusion inutile, la médiation civile pouvant d’ores et déjà se mettre en place à tout moment, y compris lorsqu’une action judiciaire est engagée.

Le voisinage est concerné ainsi que les relations citoyen-municipalité.

De toute évidence il faut que cette proposition de loi soit enrichie de plusieurs points. La formation et la rémunération des médiateurs municipaux sont deux aspects importants. L’exploitation du bénévolat dans ce domaine constitue sans doute de la part des municipalités une sorte de concurrence déloyale vis-à-vis de professionnels intervenant déjà dans ces domaines. Il y a des communes qui font appel à des retraités pour cette fonction et le bénévolat est la règle. Je pense que cette proposition de loi est l’occasion d’engager un débat et d’exposer les arguments…

Cette proposition de loi instaure un médiateur bénévole compétent dans les conflits enter habitants mais aussi entre habitants et la commune.

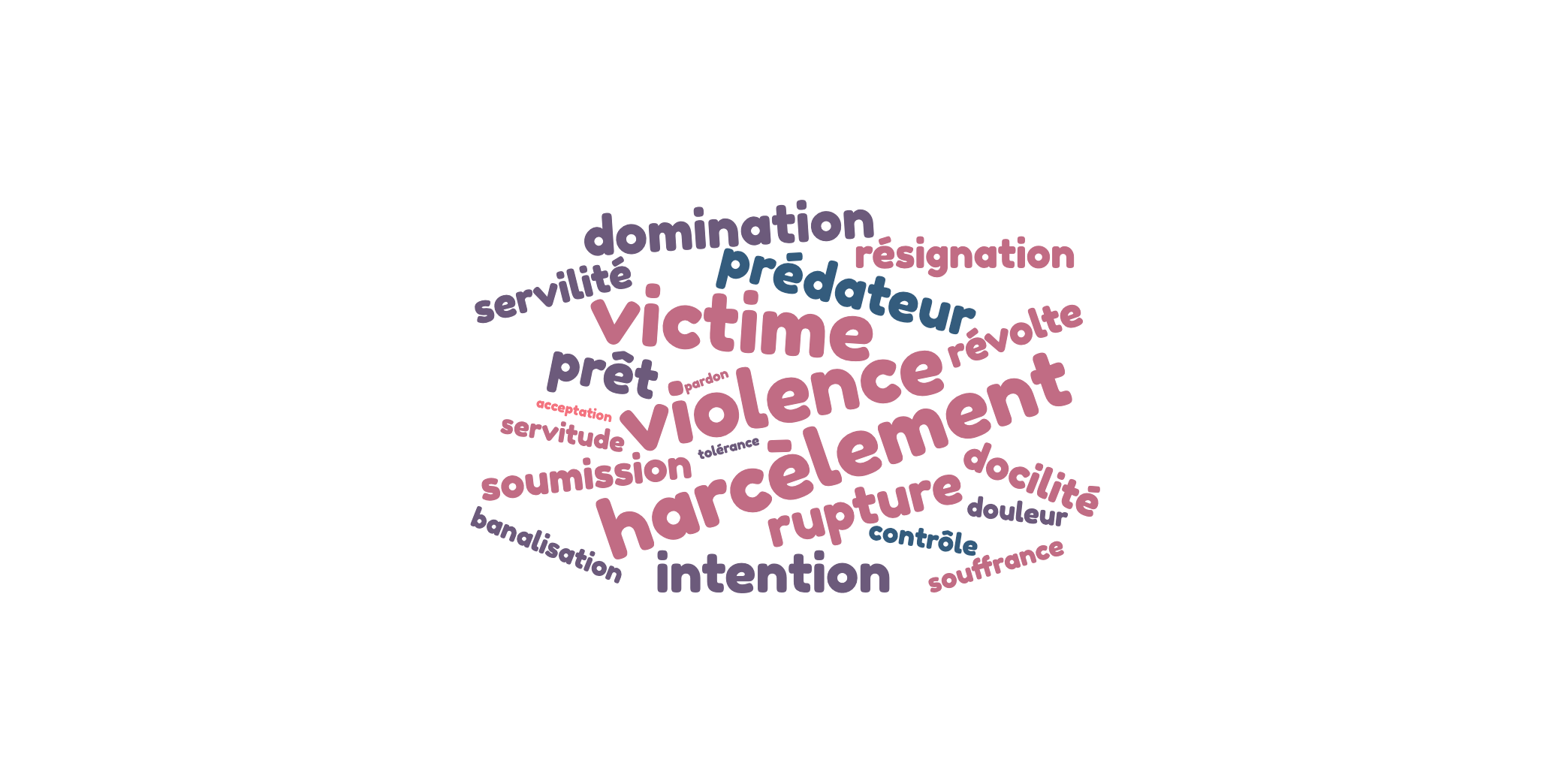

Nommé pour 6 ans, sans rémunération, sans formation pertinente en qualité relationnelle et résolution des conflits, ce faux médiateur risque plus de discréditer la profession et maintenir la rumeur ou le sentiment public que l’aide sociale doit être gratuite alors même que cette aide sociétale doit être prise très au sérieux.

A défaut, les tribunaux se rempliront pour des conflits que la médiation professionnelle peut résoudre. Ces tribunaux se rempliront moins vite, certes, renforçant ainsi le sentiment que la médiation est faite pour mettre en place le pourrissement de la situation espérant peut être que les parties s’épuisent…

Les commentaires sont fermés.